2.4 Systematic method von Archer

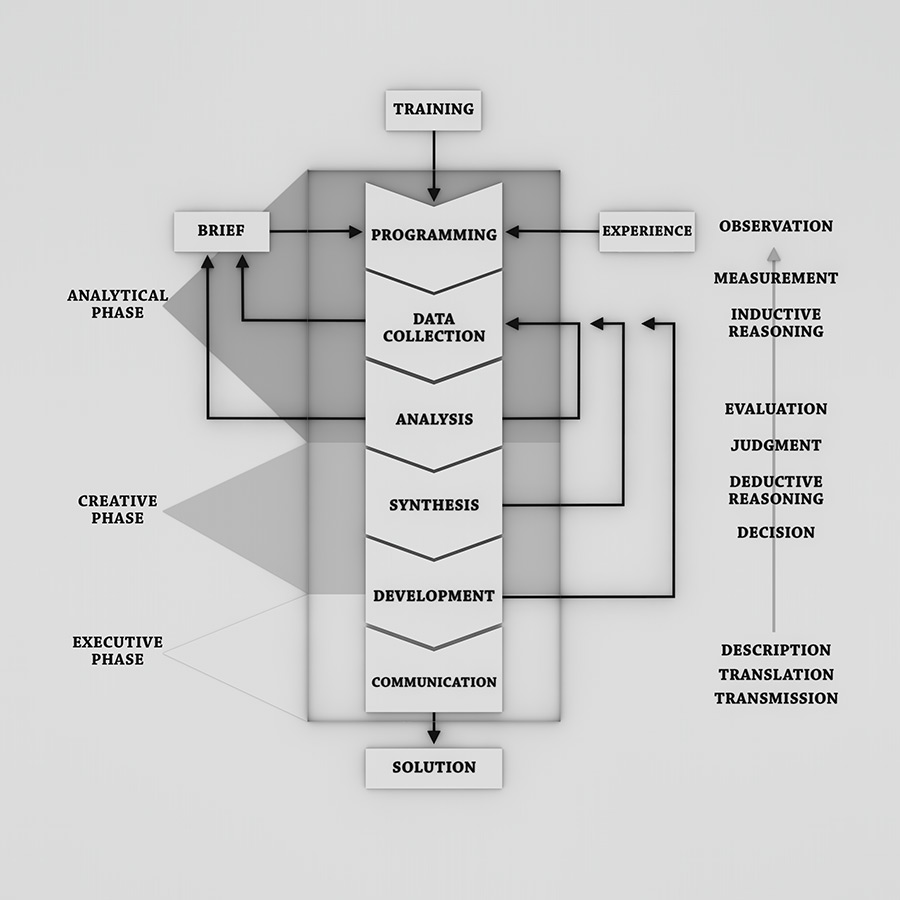

1963 | Systematic method for designers von Bruce Archer

Brucer Archer, ein britischer Mechanik-Ingenieur und später Professor am Royal College of Art im Fach Design Research in London, gilt als Pionier in der Entwicklung der Design Methoden. Sein Paper »Systematic method for designers« wurde 1965 veröffentlicht.

Reaktion auf Komplexität

Dieses Modell ist die Reaktion auf eine immer komplexer werdende Welt und entwickelt deshalb ein systematisches Modell bzw. eine Methode für die Disziplin des Designs. Archer unterrichtete auch an der HfG Ulm, Rowe kritisierte, dass Ulm »…speculation moved beyond description and explanation of design behavior and into the realm of idealization. Not only was the possibility of a ‘scientific’ and totally objective approach toward design seriously entertained, it became a goal in itself. A confident sense of rational determinism prevailed; the whole process of design, it was believed, could be clearly and explicitly stated, relevant data gathered, parameters established, and an ideal artifact produced…«

Systematik ist nicht Automatik

Archer widerspricht Rowe jedoch und meint, dass der Umstand, dass etwas systematisch ist, nicht unbedingt implizieren muss, dass es automatisch abläuft. Er akzentuiert den Umstand, dass selbst wenn alle Designprobleme definiert und alle Daten analysiert wurden, es immer noch die Schlüsselsituation des kreativen Sprunges (»…leap of insight…«) vom Problem zur Lösung gibt, der dem Designer nicht abgenommen werden kann. Er braucht seine eigenen kreativen Ideen und Lösungen.

Automatische Lösungen

Falls eine Lösung durch die zwangsläufige Auseinandersetzung mit Daten, automatisch gefunden werden kann, so handelt es sich nach Archer (nach seiner Definition) nicht um ein Designproblem. Weiterhin erwähnt er die Subjektivität, die sich aus der Wertebeurteilung beim Designen ergibt und benutzt dies auch als Argument, dass es keine absolute, ewige und allgemeingültige Lösung gibt und schon deshalb keine Methode zur automatisierten Gestaltung der Lösung existieren kann. Hierzu kann auch Bernhard E. Bürdek herangezogen werden:

»…Oftmals wurde fälschlicherweise angenommen, Ziel der methodologischen Forschung sei die Entwicklung einer einheitlichen und stringenten Methode für Design. Dabei wurde übersehen, dass unterschiedliche Aufgaben eben auch unterschiedliche Methoden erfordern und die entscheidende Frage, welche Methode man bei welcher Problemstellung anwenden solle, am Anfang jedes Entwurfprozesses stehen muss. […] Die Designmethodologie war von dem Grundsatz geprägt, dass man, bevor man anfängt, etwas zu verändern oder neu zu entwerfen, erst einmal verstehen sollte, worum es überhaupt geht…«

Phasen fließen ineinander

Ein weiterer wichtiger Punkt, den Shewart mit der Zirkularität seines Modells zwar schon angedeutet hat, den Archer jedoch noch weiter ausbaut, ist:

»…In practice, the stages are overlapping and often confused, with frequent returns to early stages when difficulties are encountered and obscurities found…«

Reihenfolge der Phasen richtet sich nach Kontext

Mit diesem Zitat wird klar, dass sein Modell nicht linear abgearbeitet werden kann, sondern die Reihenfolge (und die Wiederholung der Phasen) vom jeweiligen Kontext, Problemen und der Steuerung des Prozesses hin zur Lösungsfindung, abhängt.

Was bedeutet das für den Designprozess?

Rückläufige Reihenfolge

Archers Modells ist insofern frappant, als dass es die Verlinkung der einzelnen Phasen untereinander und auch in rückläufiger Reihenfolge darstellt – es ist also kein linearer Vorgang, sondern nimmt die im Prozess gesammelten Informationen und Erfahrungen auf, um den Prozess direkt im Ablauf zu steuern und so eine höhere Effizenz zu erhalten.

Kommunikation der Lösung

Ein weiterer auffälliger Punkt ist, dass die Kommunikation der Lösung als Teil des Designprozesses in der ausführenden Phase definiert – was von essenzieller Wichtigkeit ist. Denn eine tolle Lösung, die dem Auftraggeber nicht gut kommuniziert wird, wird auch den Designprozess nicht (im abstrakten Sinne) beenden. Insofern sollte dieser Punkt in einem Designprozessmodell nicht fehlen und stellt das (wirtschaftliche) Ende eines Designprozesses dar (mit dem Eingang des Produktes in die industrielle Produktion, also der Umsetzung).

»The habit of calling a finished product a Design is convenient but wrong. Design is what you do, not what you’ve done«

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!